新时代以来,以习近平同志为核心的党中央,团结带领亿万人民克服了重重挑战,从开展定点帮扶,打赢脱贫攻坚战,到推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,深刻改变了中国乡村的面貌。

西藏,不外如是。

青岛援藏工作之初,将发展农牧业生产,调整农、经、饲结构作为农村改造的重点,着力发展大棚蔬菜、畜禽养殖等,增加农牧民收人。同时,围绕新农村建设,投入援藏资金解困救急,帮助解决贫困农牧民的生活生产困难。按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的新农村建设要求,加快推进现代农业建设,千方百计增加农民收入,进一步深化农村改革,实施精准扶贫,大力发展农村事业,先后推动实施了东嘎新村建设、边雄乡普夏村异地搬迁、郭加村新农村建设、斯玛占堆两村新农村建设、乡驻地综合配套暨扶贫富民项目、桑珠孜区贫困村美丽乡村建设等项目,带动了广大农牧民“脱贫致富奔小康”。

党的十八大以来,青岛援藏围绕产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴五大振兴,以农业强不强、农村美不美、农民富不富为工作目标,坚持推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,全面推进乡村振兴,巩固拓展脱贫攻坚成果,防止发生规模性返贫。脱贫攻坚以来,青岛援藏坚持助力桑珠孜区打赢脱贫攻坚战,推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,联农带农增收入,助力桑珠孜累计识别贫困户2593户13308人,累计消除贫困户2593户13308人。2021年以来,桑珠孜区共计实施乡村振兴项目177 个、总投资114035.61万元,青岛援藏组荣获西藏自治区脱贫攻坚先进集体荣誉称号。

振兴是实现乡村振兴的基础。

30年来,青岛援藏一直把支持农牧业发展、促进农牧民增收放在重要位置,将有限的援藏资金向农牧区倾斜,大力支持青稞种植、蔬菜种植,推进蔬菜产业化、牛羊藏鸡养殖以及新品种引种、土壤改良、海藻肥推广等项目,建设农业科技示范园、精品农业示范园、“光伏+生态设施农业”产业扶贫示范园等,推广“良种+良法+良田”模式,组建农机和农牧业合作社,兴修和改造了水渠、提灌站、农田灌溉工程、江当灌区开发等一批农田水利基础设施,基本解决了农牧区人畜饮水困难问题。

进入新时代,新征程就要有新作为。援藏工作干得怎么样,关键看老百姓日子过得好不好!怎样才能让有限的援藏资金最大化撬动老百姓的美好生活?青岛援藏一直以来的思路是以“输血”撬动“造血”。

农业,正是桑珠孜区重要的“造血干细胞”,也是青岛援藏资金发挥撬动作用的关键支点。

2014年,青岛援藏投入援藏资金100万元,支持组建比杂村农机合作社,为合作社购置了多种农业机械;2015年,青岛援藏又两次投入援藏资金50万元,为合作社购置了农机救援机动车和拖拉机,并扩建了修理厂地,购置了农机配件。桑珠孜区的群众很快就感受到了“新农具”带来的获得感,农机合作社成立后,积极为贫困群众提供免费义务耕种和收割,在2014年秋收和2015年春耕春播过程中,共为200余户群众义务耕种、收割5000余亩。与此同时,区农牧局还给予农机合作社8000亩的现代农业青稞深耕深松项目,并为农机合作社增加资金投入20余万元。为了让“造血”能力覆盖更多群众,青岛援藏还通过改善标准化农田,转移劳动力就业,发展各类合作社及村实体经济,2013年6月到2016年6月,三年间脱贫群众2150户11825人,脱贫党员965人,桑珠孜区也因此被评为全国科普惠农兴村先进集体。

脱贫攻坚以来,青岛援藏继续加快建设美丽乡村,推动桑珠孜区曲美乡曲美村、年木乡罗林村、纳尔乡芝萨村等8个美丽乡村建设,重点实施村庄道路硬化、绿化、亮化、美化和净化,建设村民活动广场,推动文化上墙等,从而改善农村人居环境,提高群众生活质量;投入1050万元扶持了甲措雄乡聪堆村旺财农机合作社、岗苏养殖专业合作社、江当乡岗巴羊养殖育肥基地、东嘎乡祺玛党庆农业合作社等十多家养殖、加工、农机专业合作社;累计投入1430万元,全力扶持聂日雄乡、联乡等青稞种植业特色小镇,购置种子、化肥、机械设备等,发展青稞种植等合作社,有力促进了青稞种植业增产增收;从青稞种植、高附加值产品研发、品牌打造、市场拓展、青稞文化挖掘等方面给予大力支持,发展青稞产业链,引入总投资3.26亿元的西藏岗底斯青稞农产品深加工项目,建成后年产黑青稞食醋、酱油、糌粑、饼干等青稞精深加工产品2万吨以上,预计年产值达到7.4亿元。

这一期间,强化特色引领,做强优势产业,助推乡村振兴,是青岛援藏持之以恒的工作。在加大项目引进力度、做大做强青稞这一西藏第一产业的同时,立足地域实际,青岛援藏以江当现代生态产业示范园为中心,辐射桑珠孜区14乡(街道),扶持农牧民专业合作社等新型经营主体发展,突出“一乡一业”发展,推进种植业、养殖业、民族手工业、旅游业等发展,在特色产业打造方面进行了有益尝试,光伏小镇、土豆小镇、萝卜小镇、青稞小镇、林卡旅游小镇等一批特色产业小镇初具规模。

青岛援藏始终坚持把助力乡村振兴、增加群众收入作为重点内容,立足自身所能、桑珠孜区所需,强化以产业发展为支撑带动群众就业增收,投入援藏资金近2000万元打造曲美乡拉贵村乡村振兴示范点,为努力探索中国式现代化乡村振兴的“西藏样板”做出了有益探索;成功引进总投资3.5亿元的中国电建50兆瓦光伏保供项目,带动农牧民群众就业1320人、创收910.8万元;成功引进西藏岗底斯特色农产品深加工项目,项目建成后可提供209个就业岗位,形成了较强的社会效应和民生效应。

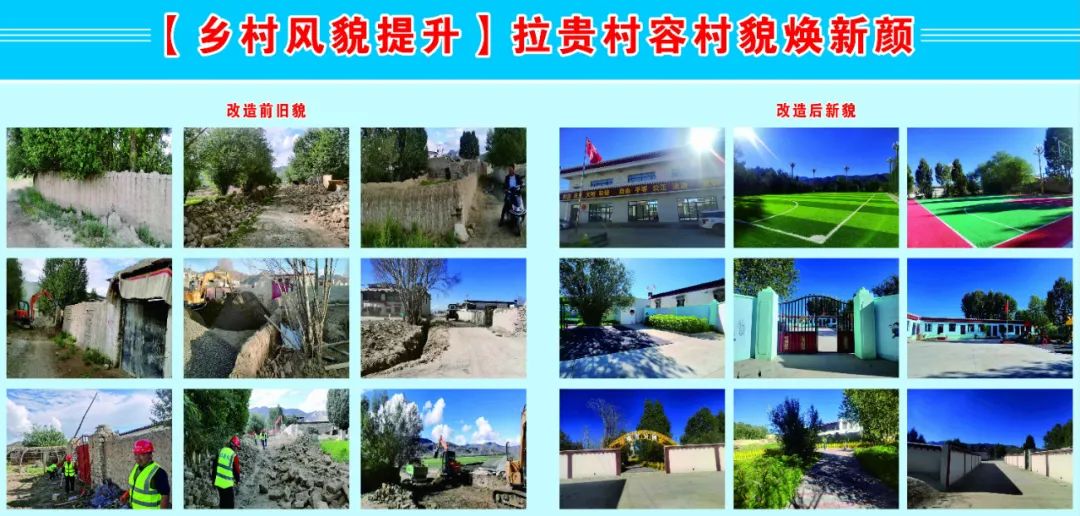

党的二十大报告提出“建设宜居宜业和美乡村”。从“美丽乡村”到“和美乡村”,体现了以习近平同志为核心的党中央对乡村建设规律的深刻把握,充分反映了亿万农民对建设美丽家园、过上美好生活的愿景和期盼。新时代新征程,建设宜居宜业和美乡村,对于推进乡村全面振兴具有深远的历史意义和重大的现实意义。在桑珠孜区曲美乡拉贵村,青岛援藏投入近2000万元打造出一个和美乡村的“西藏样板”:几年前的低矮土围墙,被干净的混凝土墙所取代;传统的土坯墙,如今成了各种题材彩绘装饰的“文明墙”;改造提升的村卫生室,有了更好的条件为村民看病;日间照料中心、提升后的幼儿园,让拉贵村的村民生活没有了“后顾之忧”;崭新的篮球场足球场,成为十里八方邻里前来运动的场所;新建的公共浴室,则在默默改变着村民的生活习惯……

在青岛援藏的支持帮助下,拉贵村正在建设“林卡营地”,并以党支部书记为“领头羊”,将自然资源优势转化为发展强势,成立拉贵村嘎吉旅游专业服务合作社,通过支部牵头群众参与的服务经营管理模式,可年实现就业58人次,仅2023年一年收入就达到6万余元,今年预计收入能超过10万元,并持续为村民分红。

就在这个拉贵村,青岛援藏针对周边畜牧养殖合作社饲草需求量非常大和当地传统种植饲草的情况,发展优势特色产业,统筹科研育种、饲草种植、土地流转、合作社规模化经营等发展要素,投入援藏资金推动建设了饲草小镇。青岛援藏干部根据当地自然条件,从内地筛选了5个饲草品种和一年两季的小黑麦,在当地种植了30亩的试验田。一旦这些饲草品种大规模推广,仅此一项可使拉贵村村民收入从每户3.4万元增加到10万元。“党建红、面貌新、产业兴、生态美、村民乐”,青岛援藏正在山海共富的拉贵村探索中国式现代化乡村振兴的“西藏样板”。

人才振兴是实现乡村振兴的关键。

人才的培养和引进对于推动乡村振兴至关重要,新型职业农民和各类专业技术人才的参与有效提升了农业生产的效率和质量。30年来,根据青岛市委组织部的安排,市农业、水利等系统先后选派19名农、牧、水利等技术人才到桑珠孜支援农业、畜牧业生产和水利建设,引进推广新优品种和栽培技术;以田间课堂、集中培训、赴青岛学习培训的方式,青岛援藏共组织培训桑珠孜当地农牧业专业技术人才近3000人次,为乡村振兴提供了智力支持。

30年来,青岛援藏农业专业技术人才先后从青岛市引进大白菜、萝卜、西瓜、黄瓜、辣椒、西红柿等蔬菜新品种66个(种)及相应蔬菜种植新技术、花卉新品种 25 个、青岛市农委优质黑小麦新品种1个、小黑麦品种5个,加快日喀则市蔬菜作物品种更新换代;针对当地土壤沙化严重、保水保肥能力差、春季风沙较大的客观情况,研究出高垄栽培、少量多次浇水等栽培技术;根据当地气候特点和蔬菜种植情况,编写了2.2万字的藏文版《蔬菜大棚种植技术要点》等科普材料,并翻译成藏文;针对年木乡146个大棚西瓜重茬导致枯萎病流行的实际情况,编写完成《西瓜嫁接技术资料》,传授嫁接技术,解决西瓜重茬问题。畜牧业专业技术人才深入牧区调查研究,在黄牛改良条件较好的乡建立起黄牛改良示范点,进行牛病治疗600余头、人工授精配种426头,发展31个桑珠孜区黄牛改良示范点;组织实施甲措雄乡藏鸡养殖基地建设项目,指导藏鸡养殖生产,推广先进的养殖术,使鸡群成活率提高到96%,藏鸡种蛋孵化率提高到75%以上,比农牧民传统方法提高8%-17%;投资80.32万元,配置多目标跟踪系统等设备13台(套),在桑珠孜区农业科技示范园实施“互联网+”项目,实现了园区内自动化养鸡示范车间和大棚蔬菜、花卉等种养殖项目的全程自动化监控,开创了桑珠孜区可视农业发展的先河。

在强化乡村振兴人才培训方面,发挥青岛市对口支援实习基地、专业技术和人才培训基地、红色文化传统文化传承教育基地、专家工作站“三地一站”作用,有针对性的提供订单式、多样化学习“套餐”,按需“量身定制”培训内容,推动交流培训由“大水漫灌”向“精准滴灌”转变。青岛市援藏技术人才在桑珠孜区先后举办蔬菜基地培训、田间课堂培训、大棚利用、管理、农药使用及病虫害防治和草莓栽培技术培训、农业科技培训、农业技术骨干集中培训、畜牧业疫病防治培训、家畜和家禽养殖技术指导培训等,共培训技术人员及农牧民近2000人次;采取长期和短期相结合的方式,实施“人才培训工程”,先后组织230余人次桑珠孜区乡村振兴方向的基层藏族干部、青年干部、乡镇干部、农牧技术管理人员赴青岛进行挂职培训、挂职锻炼、农业技术培训等;打赢脱贫攻坚战后,为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,重点强化乡村振兴培训,投入1060万元建设西藏首家乡村振兴产业培训示范点,完成16套乡村振兴产业培训示范点农牧民培训配套用房建设,投入170万元专项资金用于乡村振兴领域培训,组织近400名党员群众、合作社骨干开展了蔬菜种植、桃树种植、藏毯编织、合作社规范化发展、财务等技能培训,组织120余名乡村振兴骨干赴青岛、青海果洛开展交流学习,进一步拓宽了思路、开阔了视野、探寻了方法。

文化振兴是实现乡村振兴的灵魂。

文化的繁荣不仅能够提升乡村的精神文明水平,还能够激发乡村的内生发展动力,保护和传承乡村文化,有助于提升乡村的软实力和吸引力。习近平总书记强调:保护好自然生态,把传统村落风貌和现代元素结合起来,把乡村建设得更美丽。

30年来,青岛援藏大力实施“文化惠民”工程,围绕构建公共文化服务体系,积极争取援藏资金,兴建文化馆、文化大院、“广播电视村村通”等一系列文化惠民工程,从聂日雄乡楚松村安装卫星接收装置、完成首个广播有线电视村工程开始,一次性争取20个村的“村村通”专项配套资金实施有线电视村工程,进一步丰富了日喀则市农村广大群众的精神文化生活;开通原县级日喀则市(桑珠孜区)政务信息网站,是西藏自治区首家开通的县级网站;组织实施甲措雄乡斯玛占堆文化大院、城南德勒社区文化大院、城北幸福社区文化大院、江当乡弄日村文化大院、江当乡郭加村文化大院、边雄乡甲瓦村文化大院、边雄乡塔玛村文化大院等7所桑珠孜区村(居)文化大院,提升村(居)综合服务能力、建强基层组织以及满足农村社区群众基本文化活动需求;投入1750万元建设了西藏首家青稞博物馆,是集科普、文化和现代化功能于一体的专题博物馆,展现了西藏青稞历史文化发展的脉络和极富民族特色的青稞文化,体现了西藏各个时期西藏地方与祖国血浓于水的关系,彰显了各族群众交往、交流、交融的传承发展。

围绕和美乡村建设,大力支持桑珠孜区拓展乡村文化墙宣传载体,将乡村振兴、民族团结、道路安全、移风易俗、传统文化、现代文明、高原特色、国防教育、强边固边等各式各样的场景,搬到群众家门口,先后投入175万余元在东嘎、聂日雄、曲美、纳尔4个乡、9个村60余处点位实施乡村文化墙建设3600余平方米,以墙体手绘的艺术手段充分展现西藏的自然风光之美、历史人文之美、民族风情之美、包容开放之美,使得传统的土坯墙转变为现代的“文明墙”,为推动日喀则高质量发展和文化交流创新新动能、开辟新空间、打造新平台。一面面文明和谐、多彩绚丽的彩绘墙,犹如一张张灵动的文明标签,将党的路线方针政策、藏族同胞的幸福生活活灵活现地展示在农户院墙上,不仅扮靓了乡村美景,也传递了向上向善向美的正能量,处处都能让人感受到和美乡村文明发展的浓郁气息。此外,还先后邀请岛城知名书法家、美术家、非遗项目传承人、“满天星”青岛市文化志愿服务公益培训辅导总团等60人次进藏参加“青岛文化西藏行”、桑珠孜首届斯玛卓文化旅游推介等活动,走进当地中学、幼儿园、群艺馆,现场开展舞蹈、美术培训,将艺术的种子种在雪域高原;组织开展“西藏文化青岛行”活动,邀请桑珠孜区艺术团、非遗项目传承人等50人次赴青集中举办了“好运桑珠孜”文艺演出、非遗产品展示交流、雪域高原唐卡精品艺术展等一系列专项活动。

生态振兴是实现乡村振兴的条件。

习近平总书记指出:“实施乡村振兴战略,一个重要任务就是推行绿色发展方式和生活方式,让生态美起来、环境靓起来,再现山清水秀、天蓝地绿、村美人和的美丽画卷。”良好的生态环境是乡村可持续发展的重要基础,通过绿色发展和生态保护,可以实现乡村的经济与环境的和谐共生。

继进行“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的新农村建设之后,青岛援藏在广大农村地区持续开展生态援藏,除了实施“生态示范工程”,在受援地造林近2万亩,栽植苗木数十万余株,最大程度减少沙尘天气、提高氧气含量、增加空气湿度外,大力推进鲁藏生态家园建设工程,结合生态小镇和党建服务品牌的打造,累计投资4778.88万元对郭加新村、岗西村、吉培社区、丹珍桑曲社区等6个村(居)进行生态家园、幸福家园建设,开展村庄人居环境整治。

围绕打造“中国式现代化”美丽宜居示范样板,青岛援藏持续开展村庄人居环境整治,投入2000余万元推动年木乡垃圾中转站、嘎藏村基础设施提升项目、拉贵村乡村振兴示范点项目等如期竣工交付,农牧民群众生活环境得到极大改善。其中总投入380万元的江当乡嘎藏村基础设施建设项目,主要实施道路硬化、新建文化活动广场、排水沟、挡土墙及公共照明设施等,打造生产、生活、生态“三生融合”的美丽幸福宜居乡村。

此外,近年来青岛援藏工作全力开展农牧民专业生态合作社发展扶持,在2021年投入119.19万元为江当乡竭诚现代农业发展专业合作社联合社购买收割机、垃圾清扫车、垃圾压缩车、洒水车的基础上,2023年继续为该合作社支持总价值近120万元的压缩式垃圾车、清洗吸污车、餐厨垃圾车、洒水车、皮卡车,在有效解决江当乡垃圾运输和处理能力不足、改善江当乡人居环境的同时,为江当乡及周边区域提供更好的生态环保服务,进行垃圾清运、农机作业服务,增加群众分红、为困难群众脱贫增收。

在开展村庄人居环境整治、扶持生态专业合作社的同时,青岛援藏选择作为桑珠孜区“东西大门”对外展示窗口的江当乡驻地、曲美乡驻地开展先行试点,进行修缮改造,打造精致精美生态小镇;依托受援地林卡、非遗、啤酒、音乐等元素,做好“旅游+”文章,支持东嘎乡桃花遗址、甲措雄乡湿地花海改造提升,做优做美生态旅游线路,带动当地群众增收。

组织振兴是实现乡村振兴的保障。

有效的乡村组织管理能够提升乡村治理能力和水平,保障乡村振兴战略的顺利实施,通过加强基层组织和制度建设,提高乡村社会的组织化程度和管理效能。

青岛援藏持续以铸牢中华民族共同体意识为主线,持续推进润德润智润心“三润”工程,推动两地交往交流由政府向民间、由单向向双向、由单渠道向多领域延伸,不断强化结对交流,推动青岛桑珠孜两地县区、乡镇、村居结成帮扶对子26个;投入1796万元,完成桑珠孜区市民活动中心和2个村级规范化基层党建活动中心建设,完善20余个组织阵地、10余个党建平台,除日喀则市经开区范围外,村级标准化活动场所实现100%覆盖,实现“教育有资源、学习有场所、活动有器材”;实施“党建强基工程”,投入1018万元,实施桑珠孜区基层党建可视化管理服务系统项目和社会面监控建设项目,建设区、乡(街)、村(居)党建智慧平台189个,为桑珠孜区重点区域建设视频监控前端摄像机223台,并配备相应配套设备,区、乡(街)、村(居)联系进一步紧密,社会管理覆盖面进一步扩大;建设“珠峰党建”信息平台,与“灯塔-党建在线”实现平台同建、模块同研、安全同管,覆盖桑珠孜区全部8000多名党员;投入280万元,建成7个乡、村级新时代文明实践站(所),投入50万元对江洛康萨、郭加新村两个民族团结示范社区进行提升,按照基层群众的需求,从深化思想沟通、增强“五个认同”等重点方面进行宣传,切实保障了群众精神文化生活阵地。

下一步,青岛援藏将立足区域优势,针对桑珠孜区乡村基础设施和公共服务整体水平依然较低、示范村占比较小、距离宜居宜业和美乡村要求还有差距的情况,全力巩固拓展脱贫攻坚成果向乡村振兴有效衔接,持续开展技能培训、项目带动、产业分红等措施,以提高各族群众收入为目标,认真谋划与乡村振兴有效衔接的标杆项目,带动农牧业合作社和农牧民走向产业致富之路,全力打造宜居宜业和美乡村,助力桑珠孜区逐步提升乡村基础设施完备度、公共服务便利度、人居环境舒适度、社会治理精准度,打响青岛援藏工作品牌的同时切实展现桑珠孜区推进乡村振兴的良好形象。