在喜马拉雅山脉北麓,雅鲁藏布江蜿蜒而过的日喀则,是一片沉淀着千年文明的文化沃土。这里既有藏戏唱腔的悠扬婉转,也有卡垫编织的经纬匠心。近年来,日喀则市以文化为笔,在保护与创新中勾勒出传统文化焕新、乡村振兴赋能的壮美画卷。

漫步在日喀则市区,一座建筑面积达6323平方米的新华书店正在紧锣密鼓地施工建设中。作为全市最大的新华书店,它承载着无数市民对知识的热切期盼。回溯历史,原新华书店自1960年成立以来,历经60余载风雨洗礼,默默守护着日喀则的文化脉络。因书店年久失修,建筑外立面斑驳破损,既影响了城市的整体风貌,又难以契合市民对优质阅读体验的追求。如今,全新书店的破土动工,无疑为日喀则的文化发展注入了一剂强心针,琳琅满目的书籍、舒适宜人的阅读环境,将极大满足市民的精神文化需求。

据悉,日喀则新华书店建设项目于2022年7月开工建设,为充分发挥公共文化服务职能,维护广大群众的基本文化权益,项目总投资4108.93万元。

2024年6月,日喀则市民族艺术团新院团正式挂牌。标志着日喀则文艺事业开启崭新篇章。近年来,日喀则市对公共文化服务建设的重视程度与投入力度令人瞩目,每年纳入市级财政预算的公共文化服务体系资金达1200万元以上,文化基础设施建设投资总额超过 5 亿元。这一系列资金投入,化作了实实在在的建设成果:实施了市群众艺术馆的改扩建和市图书馆、民族艺术团的新建项目。建成了18个县(区)综合文化中心、18个县(区)艺术团排练场所、204个乡镇综合文化站、18个县级新华书店、1719家农(牧)家书屋。建成全区唯一一家以石刻艺术为主题的专业博物馆--日喀则石刻艺术博物馆,建成我市首家新型文化空间--明珠湖城市书屋。为市民族艺术团、18县(区)艺术团配备19辆流动舞台车,让农牧民群众在家门口就能享受文化的滋养。

在文艺创作领域,日喀则市同样成绩斐然。先后创作了《江孜印迹》《吉祥日喀则》《幸福藏家人》等反映时代精神、主题鲜明、特色浓郁的剧目,《妙音踏舞》《琴缘》《夏尔巴的歌声飞向蓝天》《珠峰情韵》等优秀歌舞类、曲艺类作品2700余部,《建设者》《各族人民感党恩》《青春日喀则》等歌曲作品1100余部,这些作品在国家、自治区举办的各种文艺赛事获得各类奖项130余个,特别是2024年编排歌舞剧《幸福藏家人》荣获“格桑花大奖”,更是为日喀则的文化事业增添了浓墨重彩的一笔。

日喀则江孜谐玛氆氇编织技艺历史悠久,以其精湛的编织技艺闻名遐迩。2009年被列为西藏自治区级非遗项目;

南木林土布加谐钦起源于1855年间,距今已有170多年历史,2007年,被列入西藏自治区第二批非物质文化遗产名录,2008年被列为国家级第二批非物质文化遗产名录;

2025年4月,自治区文化和旅游厅公示了第五批西藏自治区级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人名单,我市强巴伦珠、塔琼等40名非遗代表性传承人成功入选,占公布总数的40%。

……

这一成绩,是我市非遗保护工作长期耕耘后的又一重大收获,为我市文化发展增添了浓墨重彩的一笔。

据悉,截至目前,我市各级别非物质文化遗产代表性项目达888个,传承人897人。其中国家级非遗项目20项、代表性传承人16人;自治区级非遗项目123项,代表性传承人99人;市级非遗项目229项、代表性传承人279人;县级非遗项目516项、代表性传承人421人。同时,日喀则市通过“非遗进校园”“非遗进社区”等活动,提高群众的保护意识和参与率,拉孜镇中心小学、桑珠孜第三中学等6所学校成功创建自治区级非物质文化遗产进校园示范基地。

桑珠孜区聂日雄乡、定结县江嘎镇、仁布县人民法院等获得日喀则市“书香单位”荣誉称号;

中国韬奋基金会委托日喀则市委宣传部向受灾县捐赠价值一百万元的优秀书籍;

开展年麦讲堂、年麦读书会、年麦故事会等图书馆的阅读品牌活动;

……

“书香珠峰”是日喀则市近年来重点打造的文化品牌之一。近年来,日喀则市以全民阅读日为契机,举办阅读分享、新书分享、书画作品展等丰富多彩、形式多样的活动,并建设图书馆、文化馆等公共文化设施,让更多人领略到阅读的魅力,为城市的文化建设添砖加瓦。

此外,日喀则市还通过举办各类文化活动,如珠峰文化旅游节、农牧民运动会、珠峰谐韵舞蹈大赛等,丰富了群众的精神文化生活。这些活动不仅展示了日喀则丰富的民族文化,还促进了各民族之间的文化交流与融合。

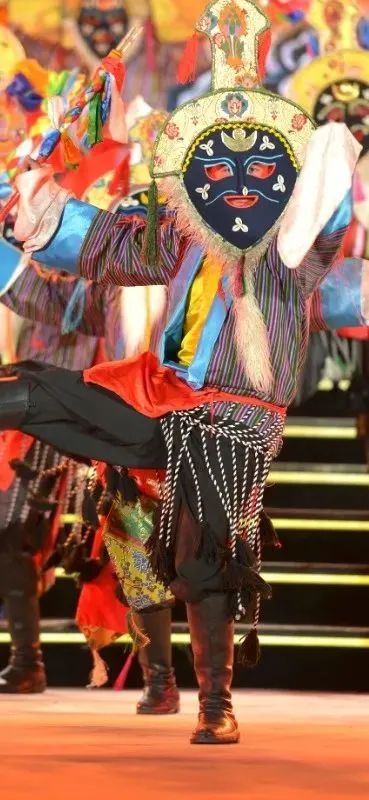

“梦寻这里藏戏之源的天使,不能相忘美丽故乡的传奇……”由日喀则歌手扎西平措演唱的歌曲《梦寻唐东杰布》,在流行音乐中融入传统藏戏元素,深受雪域青年的喜爱。

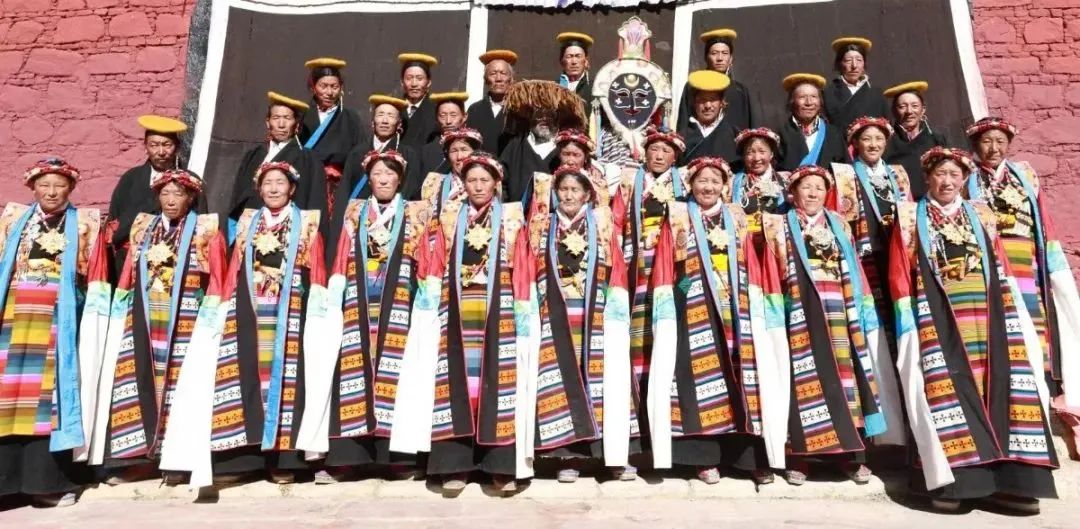

在日喀则市定结县琼孜乡,由当地戏迷组成的姆村藏戏队已经演出了70多年。每逢盛大节日,这支民间藏戏队就会带来精彩演出,丰富农牧民的精神生活。

近年来,日喀则市积极探索“种文化”模式,通过“专家+文艺骨干+群众”的培训方式,在全市所有行政村组建文艺演出队。这些文艺演出队深入乡村,为基层群众带来丰富多彩的文化表演,让群众在家门口就能感受到传统文化的魅力。

截至目前,全市共组建1688支村级文艺演出队,丰富群众文化生活、传承传统文化、促进民族团结、宣传政策知识,助力当地旅游业发展。

作为唐卡世家第五代传承人,拉孜县画师贡觉杰在创作中加入国画元素,绘制出《花与瓶》《四季花》《冈仁波齐风光》等新题材唐卡。

随着更多唐卡画师加入创新行列,日喀则启动了一项“大制作”:从2020年开始,80名画师汇聚在一起,力争绘制一幅长848.86米、高2.5米的大型唐卡,集中展现当地自然风光、历史文化。

2023年6月,昆曲与藏戏合二为一的节目《山海相依》在日喀则上演。上海青年昆曲艺术家与传统藏戏演员同台演出,“百戏之祖”昆曲与西藏古老戏剧共同献上了一场“视听盛宴”。

近年来,日喀则市积极推动文创产品的开发,通过将传统文化与现代设计相结合,开发出了一系列具有地方特色的文创产品。

此外,还有国家传统工艺振兴目录4项,国家级非物质文化遗产生产性保护示范基地1个,自治区级非物质文化遗产生产性保护示范基地2个,自治区级非物质文化遗产项目传习基地32个,首批自治区级文化生态保护区1处,自治区级非遗特色县乡村1处,自治区级非遗工坊示范点2家,自治区级非物质文化遗产进校园示范基地6所、市级示范基地8所,民间藏戏队86支。

“近年来,日喀则市通过多种方式推动文化遗产的保护与传承,不仅让传统文化‘活起来’,为乡村振兴提供了内生动力。未来,我们将继续推进文化创新与发展,为建设团结富裕文明和谐美丽的社会主义现代化新日喀则贡献文化力量。”日喀则市文旅局局长吉律说。