午后的阳光把昂仁县卡嘎镇帕嘎村的土坡晒得暖融融,米白色的墙面泛着柔和的光。卓玛央金和驻村工作队队员走过来时,第一眼就注意到新房的门窗关得严实,她快步上前,轻轻敲了敲门框:“江巴啦,在家吗?”

门开后,江巴笑着迎出来,卓玛央金的手先落在了窗框上,语气里带着熟稔的关切:“新房刚刷完涂料,可得多打开门窗通风,散散味儿,等住进来才舒坦。”她一边说,一边伸手帮着推开一扇窗,风顺着窗缝钻进来,带着田野的气息。末了,她又凑近江巴,声音放轻:“家里还缺啥不?比如窗帘杆、晾衣绳,要是需要,我们帮着一起协调。”

江巴连连摆手,眼角眉梢都是笑意:“我啥都不缺!做梦都没敢想新房能这么快建成,就等着拎包入住了!”

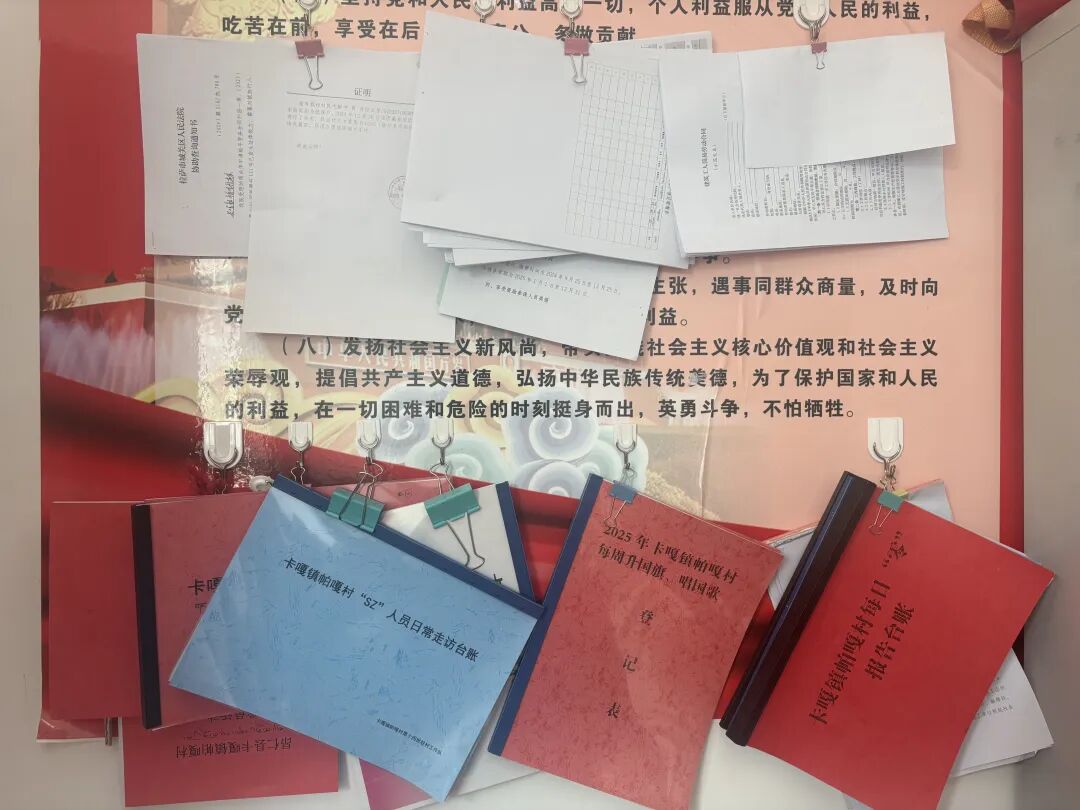

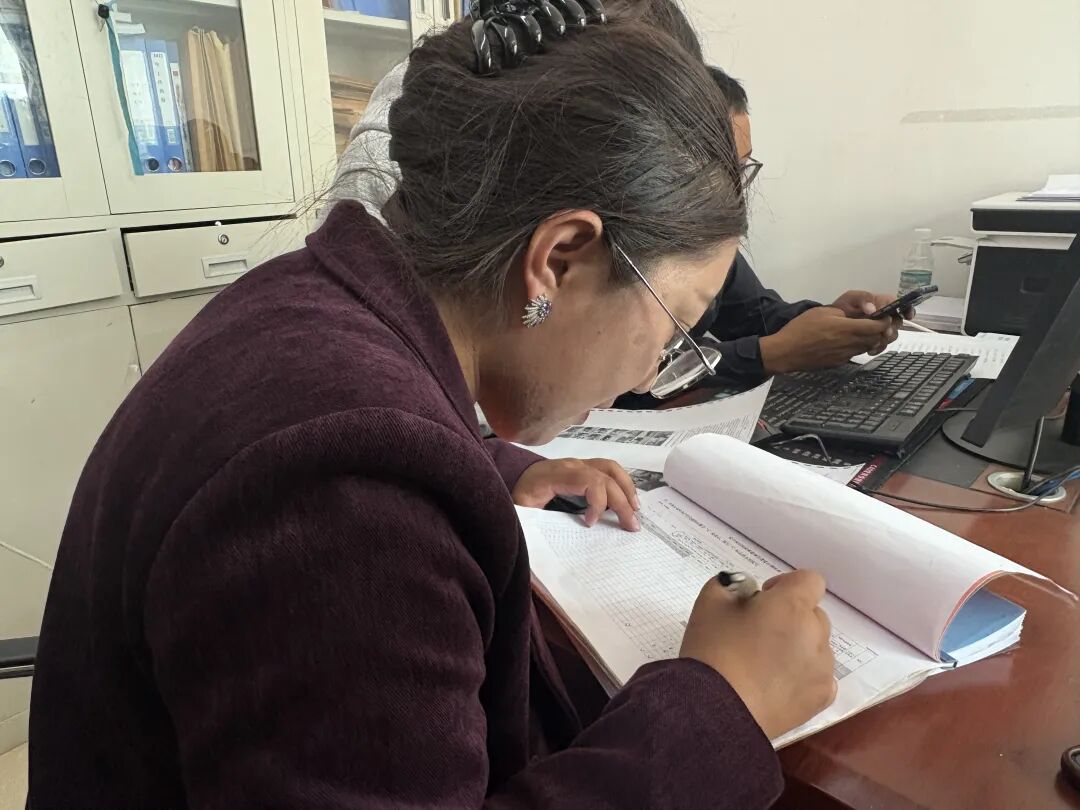

自灾后恢复重建工作启动以来,卓玛央金作为驻村工作队副队长,成了帕嘎村里最“闲不住”的人。清晨她揣着那本泛黄的台账就往工地跑,台账上记满了密密麻麻的事,哪家的地基打了多深、哪家该装门窗了、哪家的墙面还差最后一遍涂料,都被她用红笔圈了出来。

“能今天解决的,绝不拖到明天。”这是卓玛央金常跟队员们说的话。一次,在办公室总结进度时,她刚说完这句话,耳朵里就钻进了“施工队门窗还没到”的消息,她二话不说抓起台账便往外走,顶着正午的太阳找到施工队负责人:“旺堆家的门窗最快什么时候能到,您这边能不能再催催物流?”她的语气不算强硬,却带着不容推辞的认真,直到对方承诺当天就跟进,她才在台账上补了一行“门窗物流已协调”的字句,又匆匆往别处赶。

日头最毒的时候,卓玛央金在路上笑着跟同行的记者说:“刚开始施工的时候,我对房屋构造、施工流程什么的一窍不通,后来跟着施工队师傅学、跟村民聊,学到了很多。”

如今帕嘎村哪家的重建进度到了哪一步,她都记得清清楚楚。那本泛黄的台账,页脚早已因反复翻阅磨出了毛边,上面的每一笔记录、每一个红圈,都不是冰冷的文字,而是她踩过的每一段土路、听过的每一句诉求、解决的每一个难题。对卓玛央金来说,灾后重建早就跳出了“工作”与“职责”的框架——它是清晨台账上刚添的墨迹,是午后为村民推开的通风窗,是傍晚和施工队确认进度时的较真,更是江巴说起“拎包入住”时眼里的光,是村庄里重新亮起的灯火、飘起的炊烟。

这些细碎的日常,早已成为了她生活中不可或缺的一部分。她说:“目前最大的心愿就是看着村民们在新房里开始新生活。”这份对“新生”的期待远比“完成任务”更有力量,成了她日复一日穿梭在村庄里,永远用不完的劲头。而那本跟着她走过重建路的“施工日志”(台账),也成了帕嘎村从废墟走向新生的见证,藏着她与这片土地最深沉的联结。