从繁华璀璨的东方明珠,到辽阔壮美的青稞之乡,虽然两地相隔数千公里,但深厚的沪藏情谊却如同桥梁,紧密连结起祖国的东方与西南边陲。

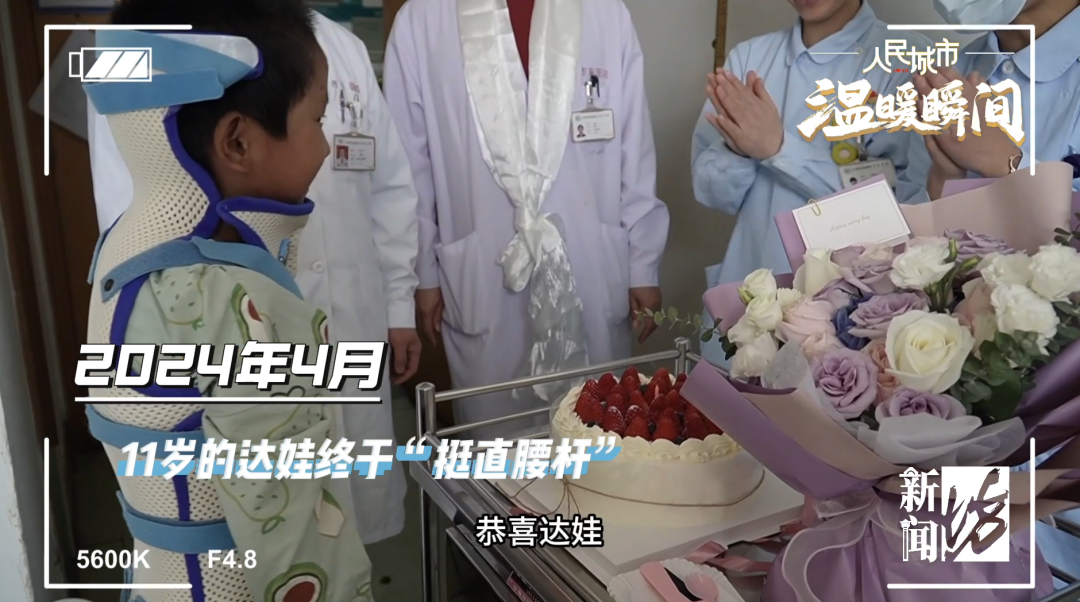

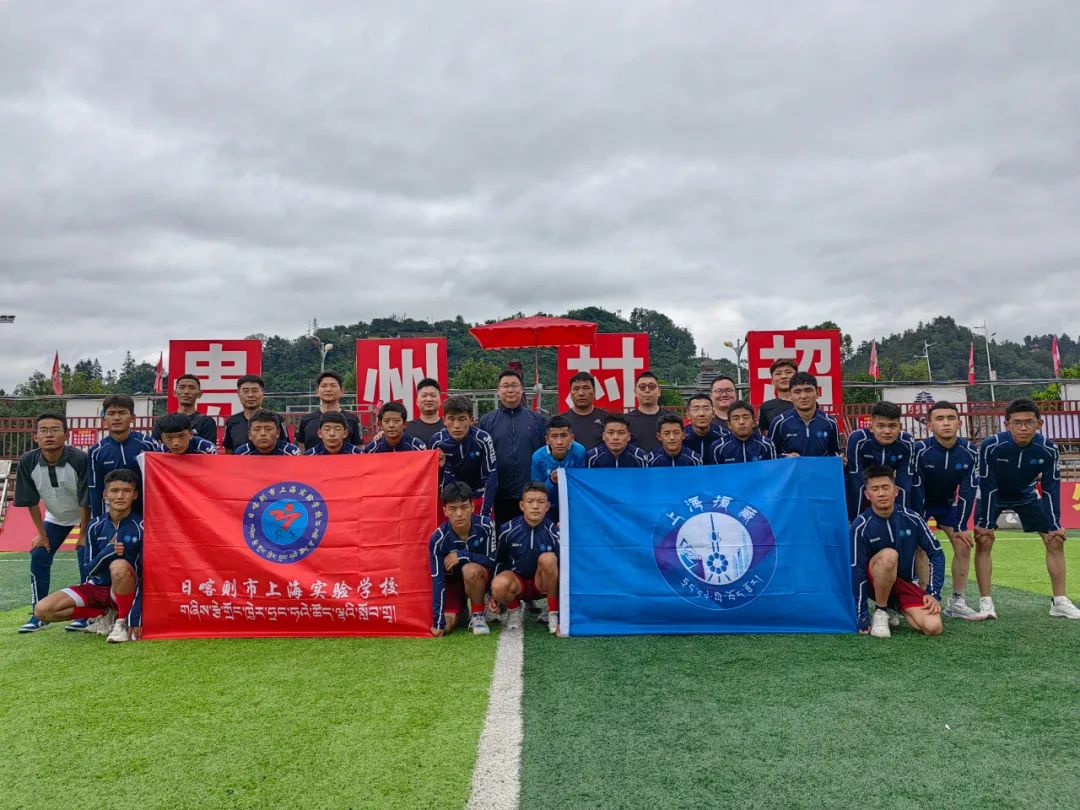

漫步在日喀则的街头巷尾,上海路、上海广场、日喀则市上海实验学校……一处处以“上海”元素命名的道路、广场、学校等,正是沪藏情谊的生动见证,彰显着两地人民心手相连、共同发展的美好图景,诉说着两地之间的深厚友谊和合作成果。1994年7月,中央在北京召开了第三次西藏工作座谈会,这一重要会议标志着对口支援西藏的序幕正式拉开。1995年5月17日,上海市首批援藏干部怀揣着使命与梦想,踏上漫长的援藏旅程,致力于受援地的经济社会高质量发展各项工作。迄今为止,上海已累计派出10批次、共计900多名干部赴藏工作,他们在日喀则书写了一个又一个沪藏同心、携手共进的援藏故事。六年前,上海援藏医疗队在一次义诊中,发现了身患严重脊柱侧弯的达娃吉拉,这个病症如同一座无形的山,沉重地压在这个小生命和她的家人心头,使她无法享有同龄孩童应有的健康和快乐。然而,在上海援藏医疗队六年来的爱心接力下,今年,达娃吉拉成功接受了脊柱侧弯矫正手术,身高也因此“拉直”了21厘米。如今,她已经能够借助支架直立行走,让她重新拾起了对生活的希望。今年6月,在上海市援藏干部联络组与上海申花足球俱乐部联合举办的公益活动中,达娃吉拉身着藏装,与援藏干部子女代表们一同带领全场观众共同唱响国歌。达娃吉拉的故事,只是上海医疗援藏成果的一个生动缩影。三十年来,上海医疗援藏队带着先进的医疗技术和设备,带着对日喀则人民的深情厚谊来到日喀则这片土地,通过“输血”与“造血”并重的方式,不仅支援了当地医院的基础设施建设,更培养了一批带不走的医疗队伍。活跃在医疗一线的最可爱最可敬的援藏医护人员,有的致力于传染病医院的建设,为受援地的公共卫生体系筑起坚实的防线;有的则投身于卫生学校的改建,为培养本地医疗人才播下希望的种子;有的专注于提升地、县、乡三级医疗机构的制度建设上,让医疗服务更加普惠和便捷。在他们的努力下,当地居民在“家门口”就能享受到高效便捷、温暖舒心的医疗服务。特别是自第四批援藏工作开始,日喀则市人民医院的“建设”成为了上海援藏医疗队的重点工作。聚焦诊疗救治、人才培养、科技引领等短板问题,集优势兵力、聚优秀人才、引先进技术,不仅在学科发展上取得了突破,还成功创建了多个自治区级和市级质控中心以及临床医学研究中心。从高压氧舱和制氧厂的建设、到病房大楼的投入使用,再到超导核磁共振仪的引进,每一个项目都凝聚着上海援藏医疗队的心血和汗水。2018年1月,日喀则市人民医院成功创建“三甲”医院,切实推动日喀则医疗卫生水平再上新台阶。2015年“组团式”医疗援藏启动以来,日喀则市人民医院医疗水平大幅提升,实现276种“大病”,626种“中病”不出市。2015年至2023年,总诊疗141.02万人次,出院13.32万人次,三四级手术占比35.11%,微创手术占比17.28%。上海援藏医疗队用实际行动诠释了“道阻且长,行则将至”的奋斗精神。

在上海援藏工作队的有力支持下,2024年1月,江孜县氆氇手工艺人格桑卓玛走出国门,受邀参加巴黎国际家居装饰艺术展,中国驻法大使卢沙野亲临上海品牌沙涓展台,观看了她精湛的传统手捻纱技艺展示后,对日喀则的氆氇制品赞不绝口。

这是一场跨越山海的产业援藏之旅,上海以科技、设计和市场平台为日喀则氆氇赋能,让这一拥有2000多年历史的藏族传统纺织品焕发出了新的生命力。

如今,江孜氆氇不仅走进了拉萨的市场,更是登上了上海乃至海外门店的货架。不仅为手艺人带来了实实在在的收入,更为他们提供了展示才华的舞台。2023年,在上海援藏的推动下,萨迦县政府、中国科学院分子植物科学卓越创新中心与中藜高科(上海)科技有限公司签订了萨迦县高原藜麦种业创新与产业化示范推广项目框架协议。合作当年即取得成功,经济价值远超传统作物青稞。

2024年春播,萨迦县把种植面积扩大至10000亩,并投入1600万援藏资金建设藜麦生产园区。2023年-2024年,上海援藏成功组织了10架次“上海—日喀则”援藏旅游包机活动,并将尼泊尔纳入线路,打造了“上海—加德满都—日喀则”的跨境旅游组合,进一步提升了日喀则的知名度和美誉度。围绕珠峰景区发展,上海援藏还引入上海锦江、春秋、携程、万达、松赞等头部文旅企业探索开展资本合作;利用援藏资金建成珠峰景区北大门游客综合服务中心等一系列基础设施,为珠峰游客提供优质服务。亚东县庞达村,坐落于玛曲河畔的开阔地上,近百栋青瓦白墙红色廊柱、颇具藏式特色的两层小楼,错落有致地镶嵌在山间河谷中,构成了一幅独特的藏式风情画。亚东县庞达村紧靠中国与不丹边境,在上海援藏的大力支持下,99户470名左右群众从平均海拔4650米左右的牧区搬迁至海拔2000米左右的边境村,为了让搬迁群众“搬得出、稳得住、能致富”,上海援藏坚持“文旅先导、三产融合、乡村振兴、智慧赋能”的发展思路,积极协助当地大力发展蔬菜种植、民宿旅游、手工文创等特色产业项目,为兴边富民、强边固边做出了积极贡献。如今的庞达村,平坦整洁的道路延伸到了家家户户,太阳能路灯照亮了夜晚的村庄,文化广场、卫生室、幼儿园等设施一应俱全,为村民提供了便利的生活条件。这个曾经偏远落后的小村庄,在上海的援建下,已经蜕变成了一个充满活力和希望的边境小康示范村。上海将习近平总书记提出的“人民城市”重要理念也带到了日喀则。2023年11月,日喀则市拉孜县吉角村乡村振兴项目一期居住项目顺利交付,原先居住在海拔4900米的37户143名吉角村民迁入县城核心区。村民们搬进了宽敞明亮、设施齐全的新居,交通便利,基础设施完善。吉角村的村民还在党组织的引领下,全过程参与了小区的设计、选材和装修,同时制定了村民公约和各项小区管理规定,实现了全过程人民民主。走进日喀则市上海实验学校,校园环境优美,教学设施先进,彰显着现代教育的气息。

这所西藏自治区唯一一所十二年一贯制学校,是上海援藏工作的璀璨明珠,无数高原学子从这里走向更远的地方逐梦。正如一位援藏教师所写的诗:“既然来过,就不只是路过,而是要留下一路青稞。”这也是上海援藏教师的追求,他们致力于最大化发挥“组团式”教育援藏的社会效益,在日喀则广袤的教育领域上留下金灿灿的“青稞”。始建于1981年的日喀则市上海实验学校原为日喀则地区南郊小学,在上海市的无私援助下,学校经历了多次升级改造,2005年新建初中部,并更名为日喀则地区上海实验学校;2009年新建高中部,成为十二年一贯制学校。特别是2016年以来,上海市派出教育人才“组团式”援藏工作队,为学校带来了全方位的升级改造和先进的教育教学理念,开启了学校现代化、精致化教学与管理的新纪元。3D创客实验室、中草药体验馆等先进的教学设备,以及丰富多彩的课程设置,不仅丰富了学生的课余生活,更激发了他们的创新意识和实践能力。近年来,学校更是与上海对口援助日喀则五县的学校建立了“珠峰教育联盟”,通过线上线下活动方式,最大效益地利用教育教学资源,推动教育的均衡发展。“上海经验+高原实际”的结合,使日喀则市上海实验学校赢得了学生的喜爱和家长的信赖。

在上海援藏的组织协调下组建西藏首支中学生模拟政协团队,参加全国青少年模拟政协活动并荣获“集体奖三项大满贯”;组织首支学生队伍参加DI全国青少年创新思维大赛,荣获DI特别大奖等多项大奖并同时荣获参加DI国际大赛资格,实现西藏自治区历史上“零”的突破。

上海的教育援藏工作不仅为日喀则市上海实验学校带来了显著的变革和提升,也为整个日喀则的教育事业注入了新的活力和希望。三十载风雨兼程,上海援藏将始终胸怀“国之大者”,坚守初心使命,紧紧围绕“稳定、发展、生态、强边”四件大事,在更宽领域、更深层次、更高水平上加强交流合作,携手共创日喀则长治久安和高质量发展的新局面。