韩兴昊代表科研团队接受西藏自治区总工会表彰。

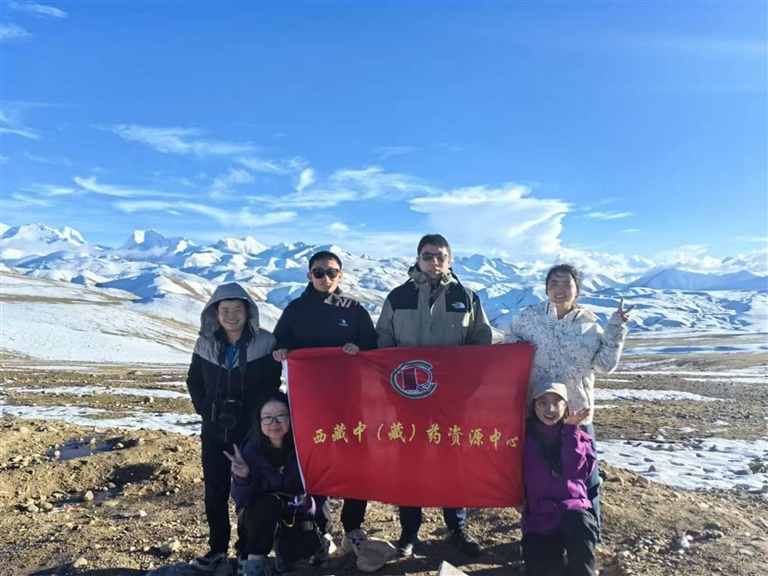

韩兴昊带领科研团队在日喀则定日县开展藏药资源普查工作。

韩兴昊为当地农户提供药材种植咨询服务。图由韩兴昊提供

在海拔3000米的林芝,尼洋河沿岸的高山松深深扎根冻土,枝干遒劲,迎风挺立,将根系与高原大地紧紧相连。在这片被阳光与风雪滋养的土地上,河南濮阳籍青年韩兴昊已坚守了十四个春秋,从初来乍到的支教者,到深耕教学的副教授,再到服务地方的科研骨干,他以高山松般的坚韧,把个人理想融入高原发展,用教育育人才、用科研兴产业、用责任传薪火,让奉献精神在雪域大地上生生不息。

初抵高原:从“适应”到“扎根”,一颗初心因爱萌芽

2010年夏,刚从郑州大学化学系毕业的韩兴昊,怀揣“用一年做一件终生难忘之事”的愿望,入选团中央西部扶贫接力计划研支团,背着简单行囊跨越三千公里奔赴林芝,开启高原之旅。起初他对高原的认知仅停留在“蓝天白云、雪山草原”的诗意想象,在遭遇高原反应、饮食差异和语言隔阂等现实难题时,一度迷茫思乡。最终,他被高原的独特馈赠打动,之后学喝酥油茶、磕绊学藏语,努力融入这片充满生命力的土地。

支教期间,韩兴昊被分配到西藏大学农牧学院(现西藏农牧大学)负责教学管理工作。从教学资料的细致检查,到考试安排的周密协调;从课堂秩序维护,到学生诉求反馈,每一个琐碎细节,他都处理得一丝不苟。这段幕后经历,让他全面摸清了高原教育的运转脉络,也对高原学子的学习现状有了更深刻的认知。而真正让他下定决心留下来的,是两次直击心灵的触动。

一次,韩兴昊受邀到林芝一中为高考学子开展心理辅导。当问及梦想与复习资料准备情况时,教室陷入沉默。许久后,一个男孩小心翼翼掏出一张试卷,那是一张字迹模糊却写满密密麻麻解题痕迹与批注的卷子。“老师,我们就做这个。”男孩的声音不大,却如重锤敲在韩兴昊心上。他想起自己高考时各类资料唾手可得,而这里的孩子只能靠一张写满解题痕迹的旧试卷汲取知识,艰难求学。

另一次,他去看望林芝市儿童福利院的留守儿童。他拿出手机展示河南老家的城市景象、热闹集市,还分享了家人的照片,孩子们眼神里没有预期的好奇和向往,只有满满的陌生与疏离。“原来我熟悉的外面世界,对他们来说竟如此遥远。”那一刻,强烈的责任感与使命感涌上心头,他暗下决心:“我要留下来,用自己的力量为这些孩子打开看世界的窗,让他们有机会走出大山。”

支教期满后,韩兴昊回到郑州大学攻读硕士学位,但西藏的经历早已在他心中深深扎根。读研期间,他时常想起林芝的一切。2014年,顺利获得理学硕士学位的他,面对上海、郑州等地企业和高校的橄榄枝毫不动摇,毅然重返西藏。这一次,他以“高层次人才”身份正式加入西藏农牧学院,成为一线化学教师,开启了在高原的深耕之路。

深耕教学:从“讲台”到“心台”,一场革新为教学赋能

初登讲台,韩兴昊便面临新挑战,藏族学生私下活泼开朗,课堂上却格外拘谨,面对提问,眼神怯意十足,极少主动发言。他起初调整授课节奏、增加互动环节,但效果并不明显。深入分析后,他发现症结在于学生长期接触外界信息较少,对老师心存天然敬畏,刻意保持距离,不敢轻易表达想法。

“教育不是单向的灌输,而是双向的沟通与共鸣。”为打破隔阂,韩兴昊决定放下教师架子,走进学生内心。课后,他不再固守办公室,常坐在操场草地上与学生聊天晒太阳,倾听他们讲述家乡的故事;学生遇到学业困惑或生活难题,也愿意主动向他倾诉,他始终耐心倾听,以朋友身份分析问题、出谋划策。渐渐地,学生们亲切称呼他为“昊哥”。他还特意调整沟通方式,放低声音、放缓语速,眼神满含温和与鼓励;学生犯错时,他不批评指责,而是以平等姿态引导其认识并改正错误。

教学中,韩兴昊发现区外通用化学教材与西藏学情严重脱节,学生基础相对薄弱,难以理解教材中的复杂理论与抽象概念;且教材案例多围绕区外工业生产、日常生活,与西藏本地生活关联度低,学生缺乏代入感,学习积极性不高。“不能让教材成为学习‘拦路虎’,教学必须因地制宜。”他暗下决心推进教学改革,让课堂真正“活”起来。

为适配高原学情,他牵头组织教研室教师多次研讨,结合学生知识基础与认知特点,共同决定将复杂知识点拆解为“小台阶”循序渐进教学方法。同时,他融入藏药成分分析、农林产品检测等本地元素,讲解“色谱分析”关联藏药有效成分分离,介绍“化学反应速率”结合高原气候对农作物的影响,以贴近生活的案例降低理解难度,激发学生兴趣。教学方法上,他还引入项目式学习、小组探究等模式,开展化学实验活动,培养学生科研思维,鼓励其关注本地实际问题、参与科研项目。

这份坚守终获硕果:教学成果斩获全国高校教师教学创新大赛西藏赛区一等奖、全国三等奖,他多次获评优秀指导教师,所带学生在各类赛事中频频获奖。看着学生从“听不懂、不敢说”成长为“主动学、敢创新”,韩兴昊深感这是教师最幸福的时刻。

科研为民:从实验室到田间地头,一份担当服务地方

“教学是立校之本,科研是强校之基,服务地方是高校的社会责任。”作为西藏农牧大学藏药材资源与开发利用创新团队核心成员,韩兴昊跟随导师深耕“藏医药保护与可持续利用”领域,誓让这一民族瑰宝在现代科技加持下焕发新生。

藏医药是西藏特色优势产业,但长期缺乏科学质量控制标准和规范化种植技术,发展受限。为摸清藏药资源家底,韩兴昊与团队常年奔波于雪域高原,在日喀则市定日县顶着烈日穿梭草丛,调查藏药分布与生长环境;在林芝市墨脱县冒着暴雨泥石流风险,采集样本记录数据;在那曲市安多县忍受零下几十摄氏度低温,研究高原特有藏药特性。每一次野外调查都是体力与意志的双重考验,他们却从未退缩。

回到实验室,韩兴昊潜心钻研:优化藏药有效成分提取工艺,建立科学质量控制标准;运用分子生物学技术开展种质资源保护与创新,培育优质高产新品种;探索藏药综合开发,研发保健品、护肤品等大健康产品,延伸产业链。他始终坚守“把论文写在高原大地上”,将科研成果转化为生产实践。

如今,团队研究成果已在西藏多地推广,藏药质量控制技术支撑产业规范化发展,优质品种助力乡村振兴,大健康产品为产业多元化注入动力。团队先后荣获西藏自治区科学技术奖二等奖、“西藏工人先锋号”等多项荣誉,成为推动藏药产业高质量发展的重要力量。

韩兴昊不仅在教学和科研上成果丰硕,在育人方面也收获了满满的成就感。2016年,韩兴昊驻村察隅县龙古村时,意外得知当年教过的学生夏鹏已成长为基层强基办骨干,群众口碑极佳。看着自己培育的学生扎根基层、服务家乡,教育的闭环在这一刻圆满收官。

薪火相传:从“奉献者”到“引路人”,一种精神照亮未来

在西藏扎根的十四个春秋里,韩兴昊的“责任清单”不断增厚。除了深耕教学、攻坚科研,他更主动扛起沉甸甸的社会责任,化身青年学子的“引路人”,用跨越十余年的坚守与传承,续写着高原奉献的动人篇章。

作为郑州大学西藏校友会负责人,韩兴昊早已是来藏支教、工作的郑大学子们心中可靠的“老大哥”。每当新一批研支团成员抵达西藏,还未褪去旅途疲惫,他便会第一时间送上关怀,分享实用的抗高原反应小妙招,帮大家快速适应高原环境;逢年过节,他总会精心组织校友会活动,让远离故土的学子们聚在一起话家常、忆乡情,在陌生的高原上感受到“家的温暖”。

“我当初来西藏时,也是懵懂无知、屡屡碰壁,深知其中的不易。”韩兴昊感慨道,“如今有能力了,就想为后辈们撑起一把‘保护伞’,让他们少走弯路、少受苦难,更快地融入高原、投入工作。”在他的言传身教与温情带动下,一批又一批郑大学子循着他的足迹奔赴西部、扎根西部、服务西部,形成了“来了一批、留下一批、带动一批”的良性循环。

十四年间,韩兴昊既是高原变迁的见证者,更是蝶变的参与者与推动者。课堂上他悉心浇灌,让越来越多藏族孩子萌生科学梦想、立志用知识改变家乡;科研中他深耕藏药产业,推动行业从“小散乱”走向规模化规范化,成为群众增收支柱;还以奉献精神感召更多年轻人扎根高原、注入发展活力。而他自己也从青涩支教青年,蜕变为成熟稳重、责任在肩的副教授,高原烈阳晒黑了他的皮肤,岁月刻下了印记,但他对这片土地的热爱、对教育的执着与奉献初心,在时光沉淀中愈发纯粹坚定。

“一个人的力量或许微不足道,但一代又一代人的坚守与传承,终将改变潮水的方向。”这是他对这片高原的深情告白,更是他用十四年光阴践行的信念承诺。