生态文明建设,是关系中华民族永续发展的根本大计。尊重自然、顺应自然、保护自然,是全面建设社会主义现代化国家的内在要求。必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,站在人与自然和谐共生的高度谋划发展。

30年来,青岛援藏一直坚持守好世界最后一方净土,保护好高原生态环境,从年木乡“青岛林”建设到鲁藏百村生态家园建设,从开展村庄人居环境整治、打造精致精美生态小镇到大力招引新能源光伏项目,形成生态保护修复、清洁能源发展的新格局。尤其是党的十八大以来,青岛援藏始终树牢“绿水青山就是金山银山、冰天雪地也是金山银山”理念,坚持山水林田湖草沙冰一体化保护和系统治理,大力推进“建设美丽桑珠孜、筑牢生态安全屏障”生态工程,深入实施蓝天、碧水、净土保卫战,统筹抓好国土绿化、防沙治沙,助力桑珠孜生态环境持续向好、生态安全更加牢固、生态屏障日益坚实。2023年桑珠孜区空气质量优良优良率达到99.7%,主要河流、湖泊水质达到或优于Ⅲ类,城镇集中式饮水水源地水质达标率达到100%,土壤环境质量总体保持稳定。目前,西藏仍然是世界上环境质量最好的地区之一。

西藏不能没有树,造林即造福,栽树即栽富,是青岛援藏干部们的共识。话虽如此,要落实又谈何容易,高原生态保护工作任务艰巨,青岛援藏持续实施“生态示范工程”,累计投资近亿元,在受援地造林近2万亩,栽植苗木数十万余株,最大程度减少沙尘天气、提高氧气含量、增加空气湿度。

2002年,青岛援藏利用援藏资金20万元,设立“青岛林’建设奖励基金,启动首期“青岛林”建设。《“青岛林”建设奖励基金办法》规定农户种植树苗并保证成活,按照事先合同约定给予一定的资金奖励,并明确了树木种植、管护和权属。《办法》的实施,提高了援藏资金效益的最大化,增加了农民的生态建设收益,实现了生态效益和经济效益的双赢。至2016年,年木乡雅江段“青岛林”占地达到1600亩、树木10万株。

2013-2016年,青岛援藏干部们克服缺氧环境、高原冻土等各种困难,加大植树造林工作力度,提高苗木规格,提升绿化水平,完成重点区域造林工程7393亩,义务植树230亩,封沙育苗7500亩,防沙治沙1705亩。2014年桑珠孜区被评为全国生态建设和保护示范区建设单位。

2016-2019年,青岛援藏推进建设生态育苗基地,投人600万元采取工厂化和露天育苗相结合的方式,撬动社会资本投入4000余万元,培育高档苗木基地和育苗基地,目的是要将桑珠孜区打造成日喀则市生态育苗基地和生态工程新型苗木供应基地。

2019-2022年,青岛援藏大力推进鲁藏生态家园建设工程,结合生态小镇和党建服务品牌的打造,累计投资4778.88万元对郭加新村、岗西村、吉培社区、丹珍桑曲社区等6个村(居)进行生态家园、幸福家园建设,为边雄乡甲根村、东嘎乡加吾岗村等19个村(居)配套相关设备;推进生态林和生态合作社建设,着力做好绿水青山向金山银山转化的文章,先后投入3150万元实施生态林、经济林建设和苗圃扶持,发挥沙化治理作用,项目要求5年管护期,每年进行年度验收,5年进行综合验收,每年提前论证3-4月份树木补植数量、面积,提升成活率,实实在在改善江当小镇周边生态环境,新增生态林种植面积1.05万亩;投资120万元,为江当乡生态合作联社购置相应设备,开辟增收渠道,并逐步推广;在生态文化挖掘方面建设西藏首家黑颈鹤保护展览馆,挖掘黑颈鹤文化,进一步丰富区域生态旅游资源。

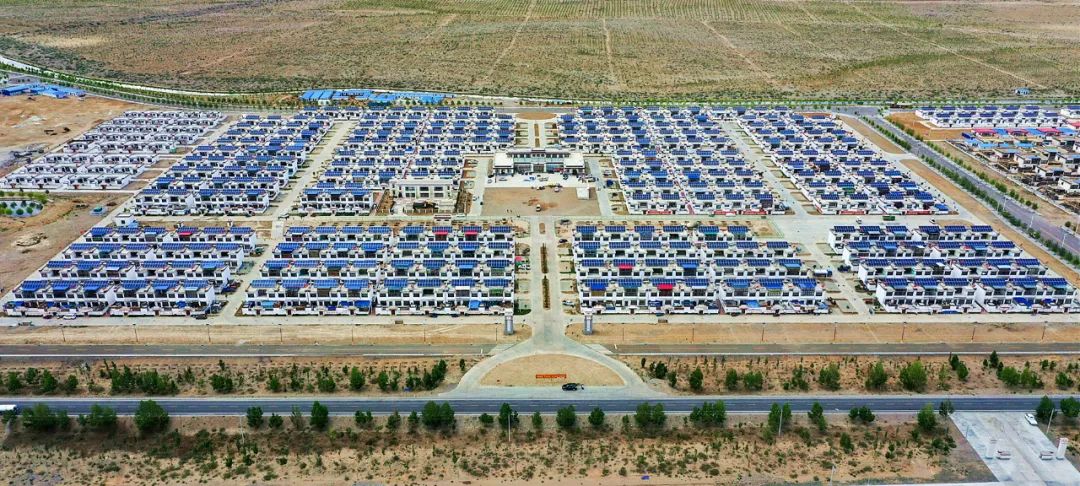

2022-2024年,青岛援藏持续实施生态宜居攻坚工程,在筑牢生态安全上强保障。围绕打造“中国式现代化”美丽宜居示范样板,开展村庄人居环境整治,投入2000余万元推动年木乡垃圾中转站、嘎藏村基础设施提升项目、拉贵村乡村振兴示范点项目等如期竣工交付,农牧民群众生活环境得到极大改善。实施配套管网、乡镇垃圾中转站及20余个行政村的垃圾清运设施购置等;打造精致精美生态小镇,做优做美生态旅游线路,提升重要节点路段村容村貌“精细化”管理、“精品化”水平、“精彩化”程度,依托受援地林卡、非遗、啤酒、音乐等元素,做好“旅游+”文章,支持推动位于黑颈鹤保护区的东嘎乡桃花遗址景点改造提升,在保护历史文化遗产、发掘自然景观方面,丰富文化体验内容,带动当地群众增收。

如今,桑珠孜区是日喀则市生态保护利用最实的县区。依托雅江、年楚河以及江萨国家湿地和冲洛城市湿地资源优势,全力推进“两山实践创新基地”和生态文明示范县创建工作,加强生态保护修复,打造高原和美乡村,常态化开展人居环境整治,培育生态产业、林卡经济,形成了人与自然和谐共生的良好局面。2023年荣获日喀则唯一一家全国村庄清洁行动先进县荣誉和国家级数字农业(青稞)创新应用基地荣誉称号,同时也是西藏唯一的国家高比例新能源示范创建城市。

党的二十届三中全会指出,聚焦建设美丽中国,加快经济社会发展全面绿色转型,健全生态环境治理体系,推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展,促进人与自然和谐共生。青岛市援藏干部人才从严贯彻“两山”理论,做好绿色发展示范,围绕清洁能源产业发展需求,在桑珠孜区开展“光伏+生态”全新布局,铺展生态援藏时代新画卷。

2022年7月抵达桑珠孜区后,青岛市第十批援藏组用一个多月的时间,走遍了桑珠孜区所辖的4个街道10个乡。根据调研情况,援藏组确定了光伏发电、农产品深加工等产业作为培育当地产业新质生产力的主攻方向。从先天条件来看,桑珠孜区拥有较好的日照条件和较为广阔的地域空间,天然适合光伏产业的发展。2022年11月,青岛援藏工作组了解到中国电建集团有在日喀则布局光伏项目的意愿,他们便立即与中国电建集团积极沟通。青岛援藏招商引资“保姆式”服务打动了投资方,很快,总投资3.5亿元的西藏日喀则中电建桑珠孜区50兆瓦光伏储能保供项目落地桑珠孜区江当现代生态产业园。项目采用“光伏+牧业”的综合开发方式,组件距地最低点为1.5米,可以满足板下种植牧草类作物的各项要求。在桑珠孜区委、区政府的坚强领导下,在青岛援藏组的强力推进和优良服务下,2023年1月15日电站主体工程开工建设,2023年3月31日全容量并网发电,从开工到并网发电,仅用了75天,开创了桑珠孜区招商引资的青岛加速度!

据中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司项目经理戴松涛介绍,该项目工程装机容量50兆瓦,每年可提供清洁能源电量9669万千瓦时,除了进一步优化日喀则市电力供应结构,为日喀则市提供稳定电力能源,对西藏电网调峰、调频、调度起到重要作用,还能产生巨大的生态效益,每年可节约标准煤2.92万吨,减排二氧化碳8.01万吨,氮氧化物约14.70吨,烟尘2.13吨,这些有害物质排放量的减少,有效减轻了大气污染。按项目全生命周期25年计算,能提供24亿千瓦时清洁能源,减少标煤70多万吨,减少二氧化碳排放量200万吨。此前,青岛援藏在江当现代生态产业示范园还内引进了水发集团投资4.5亿元建设西藏最大50兆瓦光伏储能项目,采取“白天发电、部分储能”的模式,能够有效缓解西藏地区电网脆弱、消纳受限的瓶颈,根据测算,该项目每年可节约3.06万吨标准煤,减少温室气体排放8.47万吨。

2024年7月初,桑珠孜区曲美乡尊仲村北侧的西藏华电日喀则桑珠孜曲美90兆瓦光伏项目正式开工,这意味着,暨位于江当乡现代生态产业园区的中电建桑珠孜区50兆瓦光伏储能保供项目、水发集团50兆瓦光伏储能项目后,桑珠孜区又新添一座大型光伏储能项目。该项目建成后,平均每年可为电网提供清洁电能1.7亿千瓦时。与燃煤电厂相比,该项目每年可节约标煤4.93万吨,折合原煤6.91万吨;相应每年可减少多种大气污染物的排放,其中减少一氧化碳约13.12吨,碳氢化合物5.36吨,二氧化碳11.72吨,还可减少灰渣排放量约1.52万吨,在提供绿色清洁能源的同时,有效缓解全区电力保供紧张局面。

围绕新能源产业发展需求,青岛市第十批援藏干部人才组在桑珠孜区全新布局,积极谋求新能源项目的合作发展,在去年11月举行的成都招商引资推介会上,助推桑珠孜区与国家电投集团签约万亩光伏治沙示范项目。该项目由国家电投集团西藏能源有限公司计划总投资约45亿元建设,选址位于桑珠孜区江当乡、年木乡内沙漠、戈壁、荒漠地区(面积约3万亩),主要建设1000兆瓦光伏发电,通过“光伏治沙”“林光互补”等模式,推进可再生能源发电产业、沙漠生态治理等多产业融合发展,实现地区经济转型升级。该项目为探索西藏不同条件下有效的光伏治沙建设方案,带动沙漠治理、耐旱植物种植、观光旅游等相关产业发展,形成沙漠治理、生态修复、生态经济、沙产业多位一体、治用并行、平衡发展的体系和沙化土地治理措施的新模式、新路径。

这些新能源项目的落地,将进一步发挥桑珠孜区新能源资源禀赋优势,助力当地经济发展和提高人民生活水平,形成生态保护修复、清洁能源发展、民生改善、乡村振兴和民族团结进步的高效融合,助力日喀则完成“碳达峰、碳中和”目标,打造日喀则清洁能源示范基地“青岛样版”。